鍛造技術知識大全

2022-07-26 來自: 沈陽市中聯(lián)銅鋁業(yè)有限公司 瀏覽次數:2321

在汽車制造過程中

,廣泛地采用鍛造的加工方法。隨著科技的進步,對工件精度要求的不斷提高,具有低成本

、低能耗等優(yōu)點的精密鍛造技術得到越來越廣泛的應用。依據金屬塑性成形時的變形溫度不同

,精密冷鍛成形可分為冷鍛成形

、溫度成形

、亞熱鍛成形

、熱精鍛成形等,生產的汽車零部件包括:汽車離合器接合齒圈

、汽車變速器的輸入軸零件

、軸承圈、汽車等速萬向節(jié)滑套系列產品

、汽車差速器齒輪

、汽車前軸等。

一

一

、鍛造的定義和分類

1. 鍛造的定義

鍛造是一種利用鍛壓機械對金屬坯料施加壓力

1. 鍛造的定義

鍛造是一種利用鍛壓機械對金屬坯料施加壓力

,使其產生塑性變形以獲得具有機械性能、形狀和尺寸鍛件的加工方法

,鍛壓(鍛造與沖壓)的兩大組成部分之一

。

通過鍛造能消除金屬在冶煉過程中產生的鑄態(tài)疏松等缺陷,優(yōu)化微觀組織結構

通過鍛造能消除金屬在冶煉過程中產生的鑄態(tài)疏松等缺陷,優(yōu)化微觀組織結構

,同時由于保存了完整的金屬流線

,鍛件的機械性能一般優(yōu)于同樣材料的鑄件。相關機械中負載高

、工作條件嚴峻的重要零件

,除形狀較簡單的可用軋制的板材、型材或焊接件外

,多采用鍛件

。

2. 鍛造的分類

按照生產工具不同,可以將鍛造技術分成自由鍛造

2. 鍛造的分類

按照生產工具不同,可以將鍛造技術分成自由鍛造

,模塊鍛造

,碾環(huán)和特種鍛造。

自由鍛:指用簡單的通用性工具

自由鍛:指用簡單的通用性工具

,或在鍛造設備的上

、下砧鐵之間直接對坯料施加外力,使坯料產生變形而獲得所需的幾何形狀及內部質量的鍛件的加工方法。

模鍛:指金屬坯料在具有形狀的鍛模膛內受壓變形而獲得鍛件

模鍛:指金屬坯料在具有形狀的鍛模膛內受壓變形而獲得鍛件

。模鍛可分為熱模鍛

、溫鍛和冷鍛。溫鍛和冷鍛是模鍛的未來發(fā)展方向

,也代表了鍛造技術水平的高低。

碾環(huán):指通過專用設備碾環(huán)機生產不同直徑的環(huán)形零件

碾環(huán):指通過專用設備碾環(huán)機生產不同直徑的環(huán)形零件

,也用來生產汽車輪轂

、火車車輪等輪形零件

。

特種鍛造:包括輥鍛、楔橫軋

特種鍛造:包括輥鍛、楔橫軋

、徑向鍛造

、液態(tài)模鍛等鍛造方式,這些方式都比較適用于生產某些特殊形狀的零件

。例如

,輥鍛可以作為有效的預成形工藝,大幅降低后續(xù)的成形壓力

;楔橫軋可以生產鋼球

、傳動軸等零件;徑向鍛造則可以生產大型的炮筒

、臺階軸等鍛件

。

按照鍛造溫度,可以將鍛造技術分為熱鍛

按照鍛造溫度,可以將鍛造技術分為熱鍛

、溫鍛和冷鍛

。

鋼的開始再結晶溫度約727℃,但普遍采用800℃作為劃分線

鋼的開始再結晶溫度約727℃,但普遍采用800℃作為劃分線

,高于800℃的是熱鍛

;在300~800℃之間稱為溫鍛或半熱鍛,在室溫下進行鍛造的稱為冷鍛

。用于大多數行業(yè)的鍛件都是熱鍛

,溫鍛和冷鍛主要用于汽車、通用機械等零件的鍛造

,溫鍛和冷鍛可以有效的節(jié)材

。

根據鍛模的運動方式,鍛造又可分為擺輾

根據鍛模的運動方式,鍛造又可分為擺輾

、擺旋鍛

、輥鍛、楔橫軋

、輾環(huán)和斜軋等方式

。

3. 鍛造用料

鍛造用料主要是各種成分的碳素鋼和合金鋼,其次是鋁

3. 鍛造用料

鍛造用料主要是各種成分的碳素鋼和合金鋼,其次是鋁

、鎂

、銅、鈦等及其合金

,鐵基高溫合金

,鎳基高溫合金,鈷基高溫合金的變形合金也采用鍛造或軋制方式完成,只是這些合金由于其塑性區(qū)相對較窄

,所以鍛造難度會相對較大

,不同材料的加熱溫度,開鍛溫度與終鍛溫度都有嚴格的要求

。

材料的原始狀態(tài)有棒料、鑄錠

材料的原始狀態(tài)有棒料、鑄錠

、金屬粉末和液態(tài)金屬

。金屬在變形前的橫斷面積與變形后的橫斷面積之比稱為鍛造比。

正確地選擇鍛造比

正確地選擇鍛造比

、合理的加熱溫度及保溫時間

、合理的始鍛溫度和終鍛溫度、合理的變形量及變形速度對提高產品質量

、降低成本有很大關系。

二、常用的鍛造方法及其優(yōu)缺點

二、常用的鍛造方法及其優(yōu)缺點

自由鍛

,或在鍛造設備的上、下砧鐵之間直接對坯料施加外力,使坯料產生變形而獲得所需的幾何形狀及內部質量的鍛件的加工方法。采用自由鍛方法生產的鍛件稱為自由鍛件。

自由鍛是指用簡單的通用性工具

自由鍛都是以生產批量不大的鍛件為主,采用鍛錘、液壓機等鍛造設備對坯料進行成形加工,獲得合格鍛件。自由鍛的基本工序包括鐓粗、拔長、沖孔、切割、彎曲、扭轉、錯移及鍛接等。自由鍛采取的都是熱鍛方式。

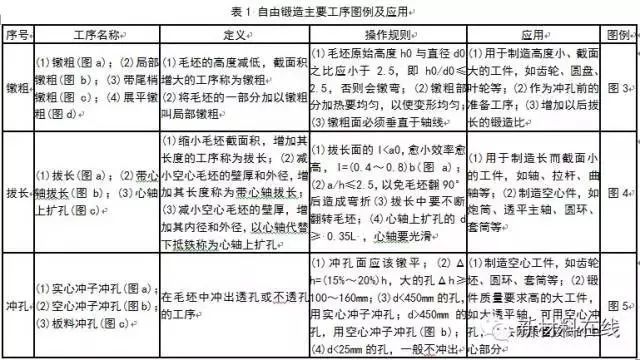

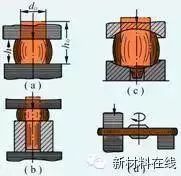

自由鍛造工序包括基本工序、輔助工序、精整工序。

自由鍛造的基本工序:鐓粗、拔長、沖孔、彎曲、切割、扭轉、錯移及鍛接等,而實際生產中常用的是鐓粗、拔長、沖孔這三種工序。

輔助工序:預先變形工序,如壓鉗口、壓鋼錠棱邊、切肩等。精整工序:減少鍛件表面缺陷的工序,如清除鍛件表面凹凸不平及整形等。

優(yōu)點:(1) 鍛造靈活性大

,可以生產不足100kg的小件,也可以生產大至300t以上的重型件;(2) 所用工具為簡單的通用工具;(3) 鍛件成形是使坯料分區(qū)域逐步變形,因而,鍛造同樣鍛件所需鍛造設備的噸位比模型鍛造要小得多;(4) 對設備的精度要求低;(5) 生產周期短。

缺點及局限性:(1) 生產效率比模型鍛造低得多;(2) 鍛件形狀簡單、尺寸精度低、表面粗糙;工人勞動強度高,而且要求技術水平也高;(3) 不易實現(xiàn)機械化和自動化。2. 模鍛

模鍛是指在專用模鍛設備上利用模具使毛坯成型而獲得鍛件的鍛造方法。此方法生產的鍛件尺寸準確,加工余量較小,結構也比較復雜生產率高。

按所用設備的不同分類:錘上模鍛、曲柄壓力機模鍛、平鍛機上模鍛及摩擦壓力機上模鍛等。錘上模鍛常用的設備是蒸汽-空氣模鍛錘、無砧座錘和高速錘等。

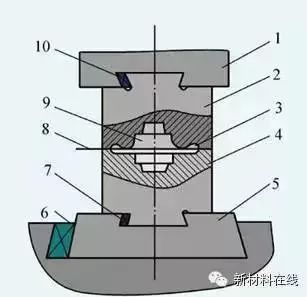

鍛模模膛:根據其功用不同可分為模鍛模膛和制坯模膛兩大類。

;2—上模;3—飛邊槽;4—下模;5—模墊;6,7,10—緊固楔鐵;8—分模面

錘上模鍛所用的鍛模(1—錘頭;9—模膛)

1)模鍛模膛(1) 預鍛模膛:預鍛模膛的作用是使毛坯變形到接近于鍛件的形狀和尺寸,這樣在進行終鍛時,金屬容易填滿模膛而獲得鍛件所需要的尺寸。對于形狀簡單的鍛件或批量不大時可不設預鍛模膛。預鍛模膛的圓角和斜度要比終鍛模膛大得多,而且沒有飛邊槽。

(2) 終鍛模膛:終鍛模膛的作用是使毛坯變形到鍛件所要求的形狀和尺寸,因此,它的形狀應和鍛件的形狀相同;但因鍛件冷卻時要收縮,故終鍛模膛的尺寸應比鍛件尺寸放大一個收縮量。鋼鍛件收縮量取1.5%。另外,沿模膛四周有飛邊槽,用以增加金屬從模膛中流出的阻力,促使金屬充滿模膛,同時容納多余的金屬。

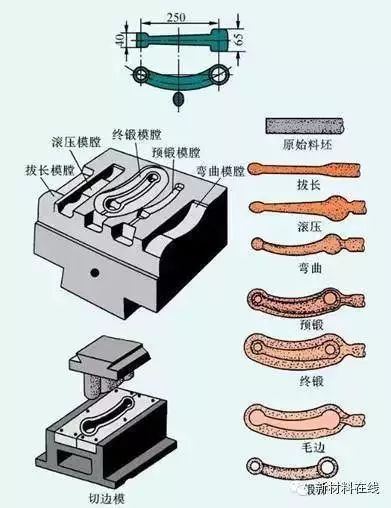

2)制坯模膛對于形狀復雜的鍛件,為了使毛坯形狀基本符合鍛件形狀,以便使金屬能合理分布和很好地充滿模膛,就預先在制坯模膛內制坯。

,以增加該部分的長度。拔長模膛分為開式和閉式兩種。

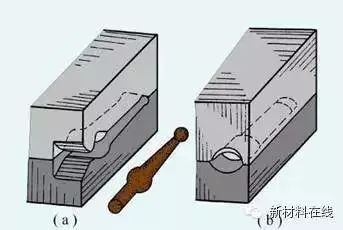

彎曲連桿鍛造過程

(1) 拔長模膛:它是用來減少毛坯某部分的橫截面積

;(b)閉式 拔長模膛:(a)開式

拔長模膛:(a)開式

(2) 滾壓模膛:它是用來減少毛坯某一部分的橫截面積,以增加另一部分的橫截面積,從而使金屬按鍛件形狀來分布。滾壓模膛分為開式和閉式兩種。

,需用彎曲模膛來彎曲毛坯。 滾壓模膛:(a)開式;(b)閉式

滾壓模膛:(a)開式;(b)閉式

(3) 彎曲模膛:對于彎曲的桿類模鍛件

,用來切斷金屬。 彎曲模膛

彎曲模膛

(4)切斷模膛:它是在上模與下模的角上組成一對刀口

切斷模膛

。模鍛時

優(yōu)點:

生產效率較高,金屬的變形在模膛內進行,故能較快獲得所需形狀;

能鍛造形狀復雜的鍛件,并可使金屬流線分布更為合理,提高零件的使用壽命;

模鍛件的尺寸較準確,表面質量較好,加工余量較?div id="jfovm50" class="index-wrap">?div id="jfovm50" class="index-wrap">;

節(jié)省金屬材料,減少切削加工工作量。

在批量足夠的條件下,能降低零件成本。

缺點及局限性:

模鍛件的重量受到一般模鍛設備能力的限制,大多在7OKg以下;

鍛模的制造周期長、成本高;

模鍛設備的投資費用比自由鍛大。

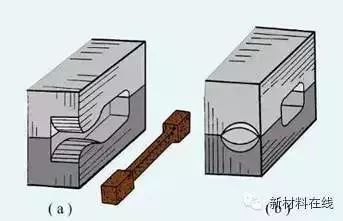

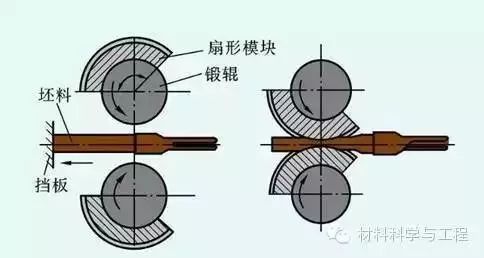

3. 輥鍛

輥鍛是指用一對相向旋轉的扇形模具使坯料產生塑性變形,從而獲得所需鍛件或鍛坯的鍛造工藝。 輥鍛示意圖

輥鍛示意圖

輥鍛變形原理如上所示。輥鍛變形是復雜的三維變形。大部分變形材料沿著長度方向流動使坯料長度增加,少部分材料橫向流動使坯料寬度增加。輥鍛過程中坯料根截面面積不斷減小。輥鍛適用于軸類件拔長,板坯輾片及沿長度方向分配材料等變形過程。

輥鍛可用于生產連桿、麻花鉆頭、扳手、道釘、鋤、鎬和透平葉片等。輥鍛工藝利用軋制成形原理逐步地使毛坯變形。

與普通模鍛相比,輥鍛具有設備結構較簡單、生產平穩(wěn)、振動和噪音小、便于實現(xiàn)自動化、生產效率高等優(yōu)點。

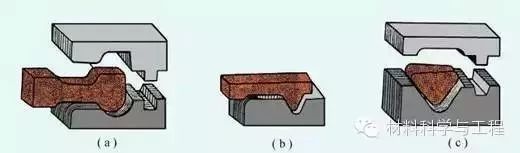

4. 胎模鍛

胎模鍛是采用自由鍛方法制坯,然后在胎模中成形的一種鍛造方法,是介于自由鍛與模鍛之間的一種鍛造方法。在模鍛設備較少,大部為自由鍛錘中小型企業(yè)應用普遍。

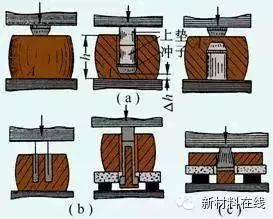

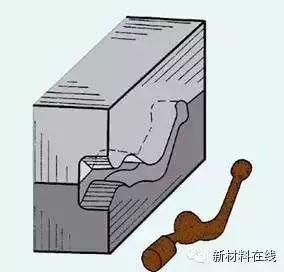

胎模鍛使用胎模的種類很多,生產中常用的有:型摔、扣模、套模、墊模、合模等。 扣模

扣模

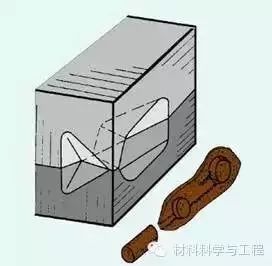

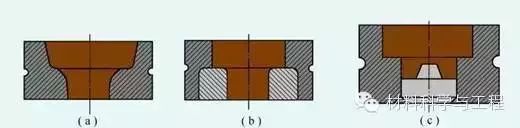

開式筒模: (a)整體筒模;(b)鑲塊筒模;(c)帶墊模筒模

(a)整體筒模;(b)鑲塊筒模;(c)帶墊模筒模 閉式筒模

閉式筒模

閉式筒模多用于回轉體鍛件的鍛造。如兩端面帶凸臺的齒輪等,有時也用于非回轉體鍛件的鍛造。閉式筒模鍛造屬無飛邊鍛造。

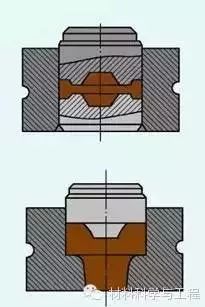

對于形狀復雜的胎模鍛件,則需在筒模內再加兩個半模(即增加一個分模面)制成組合筒模,毛坯在由兩個半模組成的模膛內成形。 組合筒模(1—筒模;2—右半模;3—沖頭;4—左半模;5—鍛件)

組合筒模(1—筒模;2—右半模;3—沖頭;4—左半模;5—鍛件)

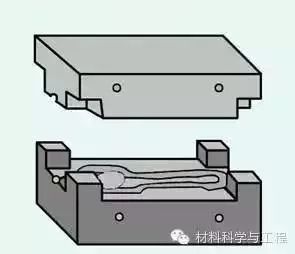

合模

合膜通常由上下模兩部分組成。為了使上下模吻合及不使鍛件產生錯移,經常用導柱和導銷定位。合模多用于生產形狀復雜的非回轉體鍛件,如連桿、叉形鍛件等。

胎模鍛與自由鍛相比有如下優(yōu)點 :(1) 由于坯料在模膛內成形,所以鍛件尺寸比較準確,表面比較光潔,流線組織的分布比較合理,所以質量較高;

(2) 胎模鍛能鍛出形狀比較復雜的鍛件;由于鍛件形狀由模膛控制,所以坯料成形較快,生產率比自由鍛高1~5倍;

(3) 余塊少,因而加工余量較小,既可節(jié)省金屬材料,又能減少機加工工時。

缺點及局限性:(1) 需要噸位較大的鍛錘;(2) 只能生產小型鍛件;(3) 胎模的使用壽命較低;(4) 工作時一般要靠人力搬動胎模,因而勞動強度較大;(5) 胎模鍛用于生產中、小批量的鍛件。

三、鍛造缺陷及分析鍛造用的原材料為鑄錠、軋材、擠材及鍛坯。而軋材、擠材及鍛坯分別是鑄錠經軋制、擠壓及鍛造加工成的半成品。一般情況下,鑄錠的內部缺陷或表面缺陷的出現(xiàn)有時是不可避免的。再加上在鍛造過程中鍛造工藝的不當,導致鍛件中含有缺陷。以下簡單介紹一些鍛件中常見的缺陷。

1. 由于原材料的缺陷造成的鍛件缺陷通常有:

表面裂紋表面裂紋多發(fā)生在軋制棒材和鍛制棒材上,一般呈直線形狀,和軋制或鍛造的主變形方向一致。造成這種缺陷的原因很多,例如鋼錠內的皮下氣泡在軋制時一面沿變形方向伸長,一面暴露到表面上和向內部深處發(fā)展。又如在軋制時,坯料的表面如被劃傷,冷卻時將造成應力集中,從而可能沿劃痕開裂等等。這種裂紋若在鍛造前不去掉,鍛造時便可能擴展引起鍛件裂紋。

折疊折疊形成的原因是當金屬坯料在軋制過程中,由于軋輥上的型槽定徑不正確,或因型槽磨損面產生的毛刺在軋制時被卷入,形成和材料表面成傾角的折縫。對鋼材,折縫內有氧化鐵夾雜,四周有脫碳。折疊若在鍛造前不去掉,可能引起鍛件折疊或開裂。

結疤結疤是在軋材表面局部區(qū)域的一層可剝落的薄膜。

結疤的形成是由于澆鑄時鋼液飛濺而凝結在鋼錠表面,軋制時被壓成薄膜,貼附在軋材的表面,即為結疤。鍛后鍛件經酸洗清理,薄膜將會剝落而成為鍛件表面缺陷。

層狀斷口層狀斷口的特征是其斷口或斷面與折斷了的石板、樹皮很相似。

層狀斷口多發(fā)生在合金鋼(鉻鎳鋼、鉻鎳鎢鋼等),碳鋼中也有發(fā)現(xiàn)。這種缺陷的產生是由于鋼中存在的非金屬夾雜物、枝晶偏析以及氣孔疏松等缺陷,在鍛、軋過程中沿軋制方向被拉長,使鋼材呈片層狀。如果雜質過多,鍛造就有分層破裂的危險。層狀斷口越嚴重,鋼的塑性、韌性越差,尤其是橫向力學性能很低,所以鋼材如具有明顯的層片狀缺陷是不合格的

亮線(亮區(qū))亮線是在縱向斷口上呈現(xiàn)結晶發(fā)亮的有反射能力的細條線,多數貫穿整個斷口,大多數產生在軸心部分。

亮線主要是由于合金偏析造成的。輕微的亮線對力學性能影響不大,嚴重的亮線將明顯降低材料的塑性和韌性。

非金屬夾雜非金屬夾雜物主要是熔煉或澆鑄的鋼水冷卻過程中由于成分之間或金屬與爐氣、容器之間的化學反應形成的。另外,在金屬熔煉和澆鑄時,由于耐火材料落入鋼液中,也能形成夾雜物,這種夾雜物統(tǒng)稱夾渣。在鍛件的橫斷面上,非金屬夾雜可以呈點狀、片狀、鏈狀或團塊狀分布。嚴重的夾雜物容易引起鍛件開裂或降低材料的使用性能。

碳化物偏析碳化物偏析經常在含碳高的合金鋼中出現(xiàn)。其特征是在局部區(qū)域有較多的碳化物聚集。它主要是鋼中的萊氏體共晶碳化物和二次網狀碳化物,在開坯和軋制時未被打碎和均勻分布造成的。碳化物偏析將降低鋼的鍛造變形性能,易引起鍛件開裂。鍛件熱處理淬火時容易局部過熱、過燒和淬裂。

鋁合金氧化膜鋁合金氧化膜一般多位于模鍛件的腹板上和分模面附近。在低倍組織上呈微細的裂口,在高倍組織上呈渦紋狀,在斷口上的特征可分兩類:其一,呈平整的片狀,顏色從銀灰色、淺黃顏色直至褐色、暗褐色;其二,呈細小密集而帶閃光的點狀物。

鋁合金氧化膜是熔鑄過程中敞露的熔體液面與大氣中的水蒸氣或其它金屬氧化物相互作用時所形成的氧化膜在轉鑄過程中被卷人液體金屬的內部形成的。

鍛件和模鍛件中的氧化膜對縱向力學性能無明顯影響,但對高度方向力學性能影響較大,它降低了高度方向強度性能,特別是高度方向的伸長率、沖擊韌度和高度方向抗腐蝕性能。

白點白點的主要特征是在鋼坯的縱向斷口上呈圓形或橢圓形的銀白色斑點,在橫向斷口上呈細小的裂紋。白點的大小不一,長度由1~20mm或更長。白點在鎳鉻鋼、鎳鉻鉬鋼等合金鋼中常見,普通碳鋼中也有發(fā)現(xiàn),是隱藏在內部的缺陷。白點是在氫和相變時的組織應力以及熱應力的共同作用下產生的,當鋼中含氫量較多和熱壓力加工后冷卻(或鍛后熱處理)太快時較易產生。

用帶有白點的鋼鍛造出來的鍛件,在熱處理時(淬火)易發(fā)生龜裂,有時甚至成塊掉下。白點降低鋼的塑性和零件的強度,是應力集中點,它像尖銳的切刀一樣,在交變載荷的作用下,很容易變成疲勞裂紋而導致疲勞破壞。所以鍛造原材料中不允許有白點。

粗晶環(huán)粗晶環(huán)常常是鋁合金或鎂合金擠壓棒材上存在的缺陷。

經熱處理后供應的鋁、鎂合金的擠壓棒材,在其圓斷面的外層常常有粗晶環(huán)。粗晶環(huán)的厚度,由擠壓時的始端到末端是逐漸增加的。若擠壓時的潤滑條件良好,則在熱處理后可以減小或避免粗晶環(huán)。反之,環(huán)的厚度會增加。

粗晶環(huán)的產生原因與很多因素有關。但主要因素是由于擠壓過程中金屬與擠壓筒之間產生的摩擦。這種摩擦致使擠出來的棒材橫斷面的外表層晶粒要比棒材中心處晶粒的破碎程度大得多。但是由于筒壁的影響,此區(qū)溫度低,擠壓時未能完全再結晶,淬火加熱時未再結晶的晶粒再結晶并長大吞并已經再結晶的晶粒,于是在表層形成了粗晶環(huán)。

有粗晶環(huán)的坯料鍛造時容易開裂,如粗晶環(huán)保留在鍛件表層,則將降低零件的性能。

縮管殘余縮管殘余一般是由于鋼錠冒口部分產生的集中縮孔未切除干凈,開坯和軋制時殘留在鋼材內部而產生的。

縮管殘余附近區(qū)域一般會出現(xiàn)密集的夾雜物、疏松或偏析。在橫向低倍中呈不規(guī)則的皺折的縫隙。鍛造時或熱處理時易引起鍛件開裂。

2. 備料不當產生的缺陷及其對鍛件的影響

備料不當產生的缺陷有以下幾種。

切斜切斜是在鋸床或沖床上下料時,由于未將棒料壓緊,致使坯料端面相對于縱軸線的傾斜量超過了規(guī)定的許可值。嚴重的切斜,可能在鍛造過程中形成折疊。

坯料端部彎曲并帶毛刺在剪斷機或沖床上下料時,由于剪刀片或切斷模刃口之間的間隙過大或由于刃口不銳利,使坯料在被切斷之前已有彎曲,結果部分金屬被擠人刀片或模具的間隙中,形成端部下垂毛刺。有毛刺的坯料,加熱時易引起局部過熱、過燒,鍛造時易產生折疊和開裂。

坯料端面凹陷在剪床上下料時,由于剪刀片之間的間隙太小,金屬斷面上、下裂紋不重合,產生二次剪切,結果部分端部金屬被拉掉,端面成凹陷狀。這樣的坯料鍛造時易產生折疊和開裂。

端部裂紋在冷態(tài)剪切大斷面合金鋼和高碳鋼棒料時,常常在剪切后3~4h發(fā)現(xiàn)端部出現(xiàn)裂紋。主要是由于刀片的單位壓力太大,使圓形斷面的坯料壓扁成橢圓形,這時材料中產生了很大的內應力。而壓扁的端面力求恢復原來的形狀,在內應力的作用下則常在切料后的幾小時內出現(xiàn)裂紋。材料硬度過高、硬度不均和材料偏析較嚴重時也易產生剪切裂紋。

有端部裂紋的坯料,鍛造時裂紋將進一步擴展。

氣割裂紋氣割裂紋一般位于坯料端部,是由于氣割前原材料沒有預熱,氣割時產生組織應力和熱應力引起的。

有氣割裂紋的坯料,鍛造時裂紋將進一步擴展。因此鍛前應予以預先清除。

凸芯開裂車床下料時,在棒料端面的中心部位往往留有凸芯。鍛造過程中,由于凸芯的斷面很小,冷卻很快,因而其塑性較低,但坯料基體部分斷面大,冷卻慢,塑性高。因此,在斷面突變交接處成為應力集中的部位,加之兩部分塑性差異較大,故在錘擊力的作用下,凸芯的周圍容易造成開裂。

3. 加熱工藝不當常產生的缺陷

加熱不當所產生的缺陷可分為:(1)介質影響使坯料外層組織化學狀態(tài)變化而引起的缺陷,如氧化、脫碳、增碳和滲硫、滲銅等;(2)由內部組織結構的異常變化引起的缺陷,如過熱、過燒和未熱透等;(3)由于溫度在坯料內部分布不均,引起內應力(如溫度應力、組織應力)過大而產生的坯料開裂等。

下面介紹其中幾種常見的缺陷。

脫碳脫碳是指金屬在高溫下表層的碳被氧化,使得表層的含碳量較內部有明顯降低的現(xiàn)象。

脫碳層的深度與鋼的成分、爐氣的成分、溫度和在此溫度下的保溫時間有關。采用氧化性氣氛加熱易發(fā)生脫碳,高碳鋼易脫碳,含硅量多的鋼也易脫碳。

脫碳使零件的強度和疲勞性能下降,磨損抗力減弱。

增碳經油爐加熱的鍛件,常常在表面或部分表面發(fā)生增碳現(xiàn)象。有時增碳層厚度達1.5~1.6mm,增碳層的含碳量達1%(質量分數)左右,局部點含碳量甚至超過2%(質量分數),出現(xiàn)萊氏體組織。

這主要是在油爐加熱的情況下,當坯料的位置靠近油爐噴嘴或者就在兩個噴嘴交叉噴射燃油的區(qū)域內時,由于油和空氣混合得不太好,因而燃燒不完全,結果在坯料的表面形成還原性的滲碳氣氛,從而產生表面增碳的效果。增碳使鍛件的機械加工性能變壞,切削時易打刀。

過熱過熱是指金屬坯料的加熱溫度過高,或在規(guī)定的鍛造與熱處理溫度范圍內停留時間太長,或由于熱效應使溫升過高而引起的晶粒粗大現(xiàn)象。

碳鋼(亞共析或過共析鋼)過熱之后往往出現(xiàn)魏氏組織。馬氏體鋼過熱之后,往往出現(xiàn)晶內織構,工模具鋼往往以一次碳化物角狀化為特征判定過熱組織。鈦合金過熱后,出現(xiàn)明顯的β相晶界和平直細長的魏氏組織。合金鋼過熱后的斷口會出現(xiàn)石狀斷口或條狀斷口。過熱組織,由于晶粒粗大,將引起力學性能降低,尤其是沖擊韌度。

一般過熱的結構鋼經過正常熱處理(正火、淬火)之后,組織可以改善,性能也隨之恢復,這種過熱常被稱之為不穩(wěn)定過熱;而合金結構鋼的嚴重過熱經一般的正火(包括高溫正火)、退火或淬火處理后,過熱組織不能完全消除,這種過熱常被稱之為穩(wěn)定過熱。

過燒過燒是指金屬坯料的加熱溫度過高或在高溫加熱區(qū)停留時間過長,爐中的氧及其它氧化性氣體滲透到金屬晶粒間的空隙,并與鐵、硫、碳等氧化,形成了易熔的氧化物的共晶體,破壞了晶粒間的聯(lián)系,使材料的塑性急劇降低。過燒嚴重的金屬,撤粗時輕輕一擊就裂,拔長時將在過燒處出現(xiàn)橫向裂紋。

過燒與過熱沒有嚴格的溫度界線。一般以晶粒出現(xiàn)氧化及熔化為特征來判斷過燒。對碳鋼來說,過燒時晶界熔化、嚴重氧化工模具鋼(高速鋼、Cr12型鋼等)過燒時,晶界因熔化而出現(xiàn)魚骨狀萊氏體。鋁合金過燒時出現(xiàn)晶界熔化三角區(qū)和復熔球等。鍛件過燒后,往往無法挽救,只好報廢。